ブラック相続シリーズ

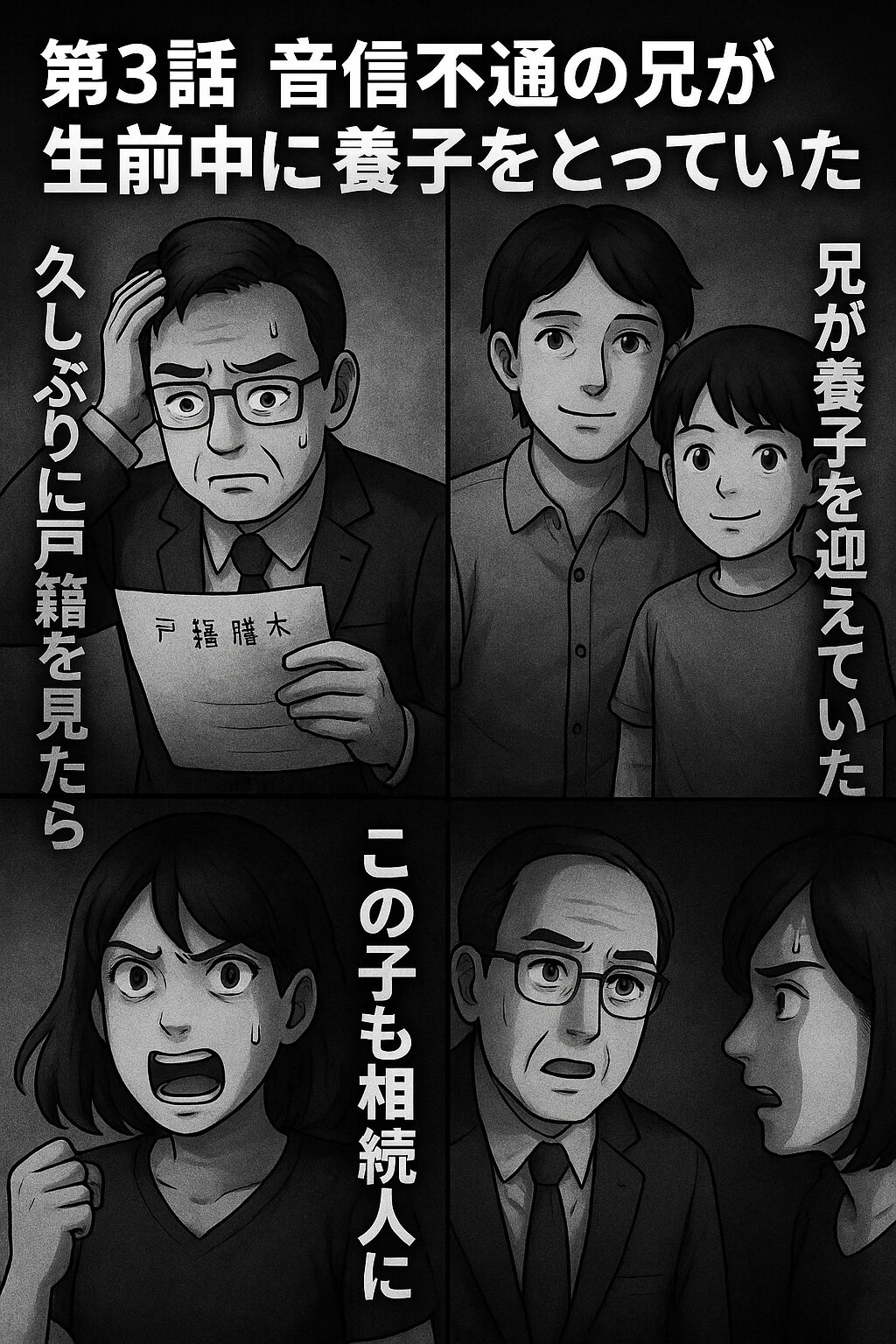

ブラック相続 第3話|音信不通の兄が生前に養子をとっていた

まさかの相続人追加

父が亡くなり、相続の手続きを進めようとしていた矢先に、まったく知らない人物が「兄の養子」として名乗り出てきました。長年音信不通だった兄が、生前に養子縁組をしていたというのです。突然の登場に家族全員が驚き、事態は混乱を極めました。

相続人として想定していたのは自分たち兄弟だけだったため、「養子」という新たな相続人の出現は、まさに寝耳に水の事態でした。これまで一度も会ったことのない相手が財産を主張してくることに、戸惑いと疑念が広がります。

事情を知らない家族の動揺

私たち兄弟は3人。父の葬儀も無事に終え、相続に向けた準備を進めようとしていたところに、「兄の養子です」と突然連絡がきました。名前を聞いたこともない、完全に“他人”だと思っていた相手からの申し出に、家族は動揺を隠せませんでした。

兄はここ数年連絡が取れず、家族の集まりにも一切姿を見せていませんでした。そんな兄が養子縁組をしていたなど、誰も想像すらしていなかったのです。まさか自分たちの相続に第三者が絡んでくるとは……。

法定相続人としての養子

民法上、正式な養子縁組が成立していれば、養子も実子と同じく「子」として法定相続人になります。たとえ実際に同居していなくても、また家族がその存在を知らなかったとしても、戸籍上の事実があれば法的には正当な相続権があるのです。

つまり、私たちがどんなに納得できなくても、法律上その人物は兄の「子」とされるため、兄の相続分を引き継ぐ権利を有しているということです。このようなケースでは、法律と感情の乖離が顕著に現れます。

家庭裁判所に確認を依頼

混乱の中、私たちはまず市役所で戸籍の取得を行い、兄とその養子の関係を確認しました。同時に、家庭裁判所に相談し、正式に養子縁組が成立しているかを調査しました。その結果、書類も整っており、法的にも間違いのない養子関係であることが判明しました。

弁護士にも相談したところ、「法的には排除できない。遺留分や相続分を元に協議するしかない」とのこと。やむを得ず、相続財産の一部をその養子に分け与えることになりました。納得はいかないものの、法の前には感情は通じませんでした。

ブラック相続を防ぐには?

このような“思わぬ相続人の出現”を防ぐには、家族間での情報共有が不可欠です。特に音信不通の家族がいる場合や、高齢者が孤立している場合は、誰とどういう関係になっているのかを把握しておく必要があります。

また、遺言書を作成することで、誰にどの財産を渡すかを明確に指定できます。さらに、相続発生時には戸籍をしっかり確認することで、相続人の範囲を把握し、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。