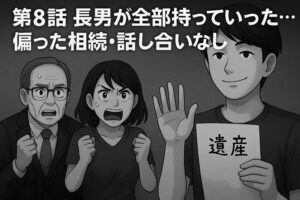

ブラック相続シリーズ

突然見つけた遺言書|そこには「全財産は長男に」

父の死後、遺品整理中に見つかった一通の遺言書。妹であるAさんが中を確認すると、そこには「全財産は長男○○に相続させる」という記載が。自分の名前は一切ありませんでした。

「遺留分」とは?一部の相続人に保障された最低限の取り分

たとえ遺言書があっても、法律上一部の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に限られ、兄弟姉妹にはありません。

Aさんのように子としての立場であれば、本来の法定相続分の半分が遺留分となります。

遺留分が侵害されていた場合は「遺留分侵害額請求」ができる

Aさんが遺言書の内容に納得できず相談したところ、専門家から「遺留分侵害額請求」という制度があることを教えられました。これは、遺留分を侵害された場合にお金で補填するよう請求する制度です。

現在では「遺留分減殺請求」から制度が改正され、金銭請求のみとなっています。

遺留分侵害額請求の流れ

- 相続内容・財産内容の把握

- 遺留分の割合を算出

- 兄など受遺者へ請求書を送付

- 協議・交渉による解決 or 裁判での請求

通常はまず内容証明郵便などで請求意思を示すのが一般的です。交渉が決裂した場合は調停・訴訟も視野に入ります。

遺留分請求の期限に注意|知ってから1年、相続開始から10年

遺留分侵害額請求には消滅時効があります。

- ① 相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内

- ② 相続開始から10年以内

どちらか早い方で時効が成立します。見つけたらすぐ相談が鉄則です。

遺言書があっても「絶対」ではない

よくある誤解に、「遺言書があるからもうどうにもならない」という声があります。しかし、遺留分制度によって一部は取り戻せる可能性があるのです。

相続内容に納得がいかないときは、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談して状況を整理することが大切です。