遺産が消えた日〜看護師に遺言を残していた〜

遺産が消えた日〜看護師に遺言を残していた〜

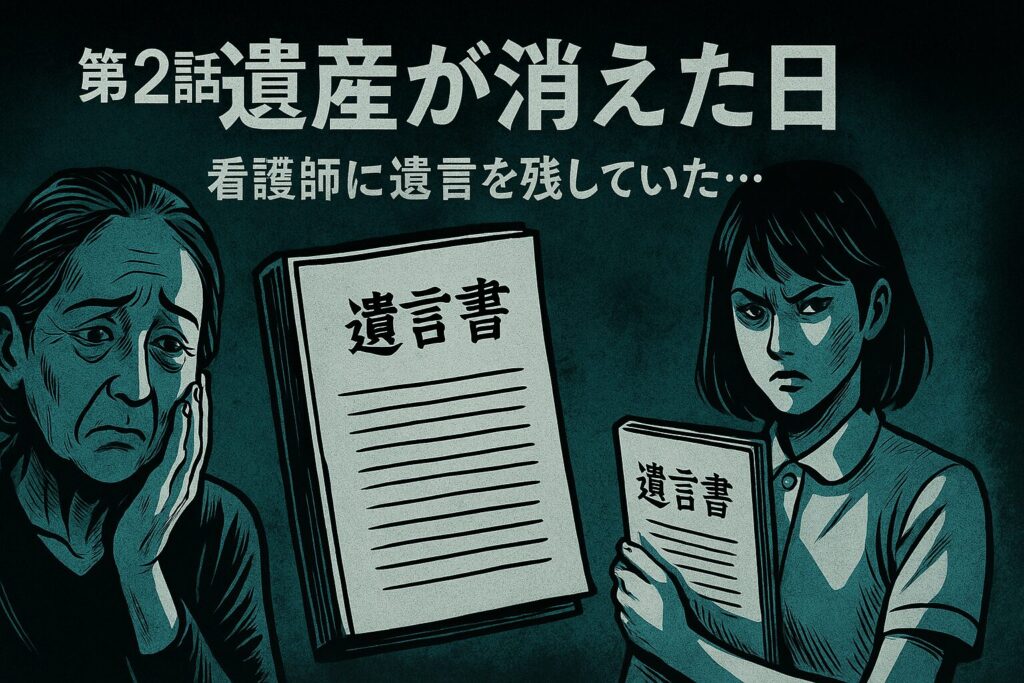

「お父さんの遺産が、全部あの人に渡るなんて…そんなの納得できない。」

遺言書が開封された瞬間、姉妹の表情が凍りついた。亡くなった父が、長年介護を担当してくれていた看護師に遺産の全てを相続させると書いていたのだ。生前、父は何も言っていなかった。むしろ「全部お前たちに任せるよ」と、何度も娘たちに言っていたという。

しかし、そこに残されていたのは公正証書遺言。法的効力は強く、娘たちの取り分はゼロ。まさかの結末だった。

■ 相続で「家族以外」に遺すことはできるのか?

民法では、相続は配偶者や子・親族などに優先的に行われる「法定相続分」が定められています。しかし、遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されます。

つまり、被相続人が「財産をすべて◯◯さんに渡す」と意思表示していれば、それが尊重される仕組みなのです。

今回のように、被相続人が「特定の第三者(看護師など)」に対して財産の全てを贈与する内容の遺言を残した場合、法定相続人である家族が何も相続できないという事態も起こりえます。

■ 遺留分という“最低限の取り分”はあるが…

一方で、相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる「最低限の取り分」が法律で認められています。

- 配偶者・子(または孫)…全体の1/2が遺留分割合

- 父母(直系尊属)…全体の1/3

今回の事例のように、遺言書で「第三者へ全額相続」と書かれていても、法定相続人が遺留分侵害額請求をすることで一定の財産を取り戻せる可能性があります。

ただしこの手続きには期限があり、知ってから1年以内に請求しなければなりません。また、相手が主張を否定した場合は、調停や訴訟に発展する可能性もあります。

■ 実際にあった裁判例:なぜ娘たちは負けたのか

このような状況は現実でも起こっています。ある裁判では、父親が死亡したあと、訪問看護師に財産を全額譲渡する旨の遺言が発見され、娘たちが無効を訴えました。

しかし、裁判所はこの遺言を有効と認定。その理由は:

- 父親が自筆で書かれた文案をもとに、公正証書遺言を作成していた

- 内容が明確であり、看護師と父の信頼関係も明らかだった

- 遺言作成時の父親の判断能力(意思能力)に問題がなかった

つまり、「どんな相手にでも遺すことができる」という事実が、法的に確認された形です。

■ トラブルを防ぐには?家族ができる備え

このような“ブラック相続”とも言える状況を避けるには、日頃から家族間での信頼と意思疎通が重要です。

- 定期的に相続の話題を家族と共有しておく

- 遺言書が作られた可能性を念頭に戸籍・遺言調査をしておく

- 法的に有効な遺言書かどうかを確認する

特に、親が高齢になると、介護や病院との接点を持つ“第三者”との距離が近くなることも。万一、不適切な形で遺言が残されることを防ぐには、早期の意思確認や、専門家への相談が効果的です。

■ 不審な遺言があった場合はどうする?

万一、不自然な遺言が発見された場合でも、すぐに諦める必要はありません。以下の手続きが考えられます:

- 公正証書遺言の場合でも、作成時の意思能力が無いと認定されれば無効主張が可能

- 遺言書が偽造されていた場合、刑事告訴の対象にもなる

- 法定相続人であれば、遺留分請求によって最低限の取り分を確保できる

ただし、これらの請求には期間制限や証拠が必要となります。すぐに行動を起こすことが重要です。

■ 行政書士にできること

相続トラブルを未然に防ぐ・または早期解決するために、行政書士のサポートを活用することが有効です。

- 戸籍調査・相続人の確定

- 遺言書の確認・整理・補足説明

- 公証役場との連携による公正証書遺言の作成

- 弁護士や税理士との連携(遺留分請求や調停が必要な場合)

また、配偶者が高齢だったり、家族との関係が複雑な場合などにも、外部の専門家による客観的な視点が必要とされます。

少しでも不安がある方は、早めの相談が肝心です。LINEからの無料相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。